<目次>

「シミ」や「小じわ」、「ハリ不足」など、年齢を重ねると誰もが気になる肌悩み。

そんな中「医薬品クオリティ」のエイジングケアとして注目されているのが、Healing Pharma(ヒーリングファーマ)さんの「エイジファイン®クリーム」です。

「ペプチド」によるハリ・弾力サポートと、美白成分による透明感ケアを両立。しかもインドの製薬会社が手がけているため「結果主義」の人にも選ばれています。

ユニドラ 10%OFFクーポンコード→UDXXKFS4

この記事では、「エイジファイン®クリーム」の成分や特徴、ブランド背景、実際の使用感まで詳しく解説します。

※この記事にはPRが含まれます。

動画で観る

「美白ケア」はなぜ難しいのか?インケアの重要性

そもそも日本のドラッグストアで売られている、いわゆる「美白化粧品」には、「メラニンの生成を抑える」「シミ・そばかすを防ぐ」といった表現はあっても、肌自体を白くする力はないのが現実です↓↓↓

🔍 Amazon.co.jpで「美白」を検索

🔍 楽天市場で「美白」を検索

これは薬機法で定められた表現の限界であり、実際に色素沈着を改善して“肌を白くする”効果があるのは医薬品クリームだけ。代表的なのはハイドロキノンやトレチノインを用いた処方で、これらは市販のスキンケアとは明確に一線を画します↓↓↓

🔍 このブログで「ハイドロキノン」を検索

🔍 このブログで「トレチノイン」を検索

つまり、「ドラストの美白ラインを使えば白くなる」というのは誤解。実際には“これ以上シミを増やさない予防”としての役割が大きいのです。

美白ケアも「インケア」が超重要

美容において、スキンケア(外ケア)とインケア(内ケア)の割合はよく「3:7」と言われますが、僕は「1:9」だと思っています。

なぜなら、人の肌を含め体は食べたもの(栄養)でできており、栄養が足りないことでトラブルが起きるからです。単にスキンケアを頑張っても、体の中で「治す栄養」と「再発させない栄養」が足りなければ、改善はなかなか進みません。

医薬品で素早く改善できたとしても、栄養が不足していればトラブルは繰り返すだけです。逆に、栄養がしっかり補えていれば肌トラブルは減り、ケアにかける量や頻度も自然と減ります。だからこそ、僕は「インケア9割」と考えています。

そして、肌の透明感を決めるのも、外側のケアより内側からのケアです。栄養不足やホルモンバランスの乱れ、過剰な糖質摂取はすぐに肌に現れます。特にビタミンCや抗酸化成分の不足は、メラニンの排出を妨げ、シミやくすみの原因になります。

- 外側のケア=シミを「作らせない」予防

- 内側のケア=肌を「クリアに保つ」基盤づくり

この両輪が揃うことで、美白ケアは本当の効果を発揮します。

美白ケアで意識したいサプリの組み合わせ

肌の透明感やシミを意識した美白ケアでは、外側のスキンケアだけでは限界があります。

メラニンの生成や排出、肌のターンオーバーは体内の栄養状態に大きく左右されるためです。「抗酸化成分」や「ビタミン」、「アミノ酸」などをインケアで補うことが、美白への近道になります↓↓↓

入門:ビタミンC

まずは基本として「ビタミンC」を摂ることから始めましょう。メラニンの生成を抑えつつ、排出をサポートする成分です。ただし、正しく摂取しても大半は体内で使われてしまい肌まで届きにくいので、量や頻度、タイムリリース型やリポソーム型などサプリの形状を意識することが大切です。

🔍 このブログで「ビタミンC」を検索

🔍 このブログで「ビタミンE」を検索

初級:ビタミンC+グルタチオン+システイン(+ビタミンE)

ビタミンCに加えて「グルタチオン」や「システイン」を取り入れると、抗酸化力がさらに高まり、肌の透明感を維持しやすくなります。ビタミンEとの組み合わせで相乗効果も期待できます。ここで注意したいのは、これらは日本では医薬品成分にあたる点です。iherbなどで比較的手軽に摂取できますが、用法・用量には気をつけましょう。

🔍 このブログで「グルタチオン」を検索

🔍 このブログで「システイン」を検索

中級:NAC+タンパク質+ビタミンC(+ビタミンE)(+αリポ酸)←オススメ!!

ここからは効率重視です。グルタチオンをサプリで摂るより、NACで体内で生成させる方が実はシンプル。タンパク質は普段から意識している方も多いでしょうし、NACは肝臓ケアも兼ねています。NACはシステインを安定化させた形で摂取しやすく、αリポ酸を加えることでビタミンCやEをリサイクルし、抗酸化ネットワークを強化できます。複雑に思えますが、必要な栄養が自然に整うのでこの組み合わせが実はおすすめです。

🔍 このブログで「NAC」を検索

🔍 このブログで「αリポ酸」を検索

準上級:中級に「他の抗酸化成分(軽めのもの)」とビタミンB群を追加

上級:準上級に「強力な抗酸化成分」を追加

超上級:医薬品・専門的アプローチを導入

- 医薬品成分:トラネキサム酸(内服)など、シミ・肝斑治療にも使われる本格的成分

- ミトコンドリア系:PQQ、Rリポ酸など細胞レベルの若返りを狙う成分

- 多角的戦略:抗酸化×抗糖化×抗炎症を組み合わせ、オーダーメイド的に調整

せめて中級くらいのインケアは意識しつつ、同時にスキンケア(外ケア)もしっかり取り入れていきたいところです。

とはいえ、外ケアの効果はあくまで全体の「1割」程度と言われています。その1割をより有効に生かすためには、内側からのサポートと組み合わせることが欠かせません。ここからは、その「外ケア1割」を最大限に高めるためのアプローチ方法を紹介します。

外ケア最大限に!「ペプチド×美白」アプローチ

今回の製品にも採用されている「ペプチド成分」と美白ケアの組み合わせは、いま世界的にも注目されています。

ペプチドとは本来「アミノ酸が2個以上つながった状態」を指す言葉で、状態(結合形態)を示す一般名としても使われます。その一方で、スキンケア成分としては「特定の作用をもつ機能性ペプチド」を意味し、肌に必要なシグナルを届ける役割を果たします。

例えば「コラーゲンをつくれ」という信号を与えたり、「メラニンを抑制せよ」という指令を伝えるような働きです。

代表的な組み合わせ例として、低濃度レチノールとペプチドを組み合わせるアプローチがあります↓↓↓

レチノールは細胞のターンオーバーを促進する強力な成分ですが、高濃度になるほど刺激性が課題になります。一方で濃度を下げれば副作用は抑えられるものの、肝心の効果が物足りなくなってしまいます。

そこで注目されているのが「レチノールとペプチドの組み合わせ」です。

ペプチドを同時に取り入れることで、低濃度レチノールでもコラーゲン産生や色ムラ改善を後押しできるだけでなく、高濃度レチノールにペプチドを合わせれば、肌のバリア機能を守りつつ刺激を和らげることが可能になります。

この“バランス型の美白処方”は、単独のレチノールでは不安を感じる敏感肌の人でも取り入れやすく、またレチノールの効果を最大限に引き出したい人にとっても有効なアプローチといえます。

さらに、美白ケアでは「抗酸化成分+ペプチド」という組み合わせも効果的。「ビタミンCxペプチド」や「ナイアシンアミドxペプチド」と組み合わせることで、表皮メラニンの移行を抑えながら真皮でのコラーゲン維持をサポートでき、ハリと透明感の両立を狙えます。

また、飲むペプチドと塗るペプチドの違いも意識したいところです↓↓↓

- 「飲む」ペプチド(加水分解コラーゲンペプチドなど)は、アミノ酸として吸収された後、体内で「信号ペプチド」として働き、全身レベルでのコラーゲン産生や保湿力の改善を促します。

- 「塗る」ペプチドは、肌に局所的にシグナルを届けるもので、狙った部位のターンオーバーやメラニン抑制を直接的にサポートします。

つまり、内外両面から「ペプチド」を取り入れることで、肌はより効率的に美白とハリの両立を実現できるのです↓↓↓

🔍 このブログで「コラーゲン」を検索

医薬品メーカーであるHealing Pharma(ヒーリングファーマ)さんのクリームは、このペプチドの研究成果をベースに「安全性」と「実感力」のバランスを取った処方がされており、いわゆるコスメの範疇を超えたアプローチになっています。これまでの美白ケアに物足りなさを感じてきた人にこそ試してほしい選択肢といえるでしょう。

エイジファイン®クリームについて

Healing Pharma(ヒーリングファーマ)エイジファイン®クリームは、年齢サインが気になり始めた肌にアプローチする高機能美白クリームです↓↓↓

商品ページ(ユニドラ)

ユニドラ 10%OFFクーポンコード→UDXXKFS4

iHerbで「美白クリーム」を検索

Amazon.co.jpで「美白クリーム」を検索

楽天市場で「美白クリーム」を検索

肌のハリや透明感をサポートするペプチドをはじめ、抗酸化作用や保湿効果の高い美容成分が豊富に配合されており、年齢や性別を問わず使えるのが特徴です。

価格は、ユニドラさんにて1箱あたり2,052~3,784円です。まとめ買いするほどお得になります。

Healing Pharma(ヒーリングファーマ)とは

このクリームを手掛けるHealing Pharma(ヒーリングファーマ)は、インド・ムンバイに拠点を置く製薬会社です。国際基準をクリアした品質管理と研究開発力を強みに、医薬品レベルの安全性と効果を兼ね備えた製品を提供しています。いわゆる「メディカルコスメ」として、科学的根拠に基づく処方を追求しているブランドです。

🔗 Healing Pharma

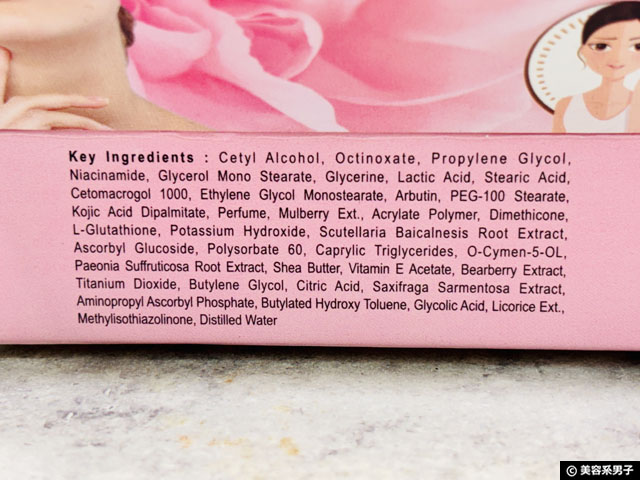

このクリームに含まれる主要成分

- ペプチド:肌のコラーゲンやエラスチン生成を助け、ハリと弾力をサポート。加齢で減少する肌成分の働きを補います。

- グルタチオン:抗酸化作用と解毒作用で肌のサビを防ぎ、透明感のある肌をサポートします。

- ベアベリーエキス(アルブチン由来):メラニン生成を抑え、肌に明るさを与えます。薬用ハーブとして古くから利用されてきた成分です。

- 甘草(グリチルリチン酸):肌荒れやニキビを防ぎ、なめらかで健康的な肌を維持します。

- シアバター:肌にスーッと馴染み、しっかり保湿。血行を促進する成分も含まれ、乾燥や肌荒れを防ぎます。

つまり、エイジファイン®クリームは、インドの製薬会社ならではの研究力と医薬品レベルの処方を活かした、ペプチド配合の美白クリームと言えます。科学的根拠に基づく成分設計で、年齢サインが気になる肌にアプローチしながら、透明感とハリのある肌へ導きます。

実際に試してみた感想(1週間)

Healing Pharma(ヒーリングファーマ)エイジファイン®クリームを、朝晩1週間ほど試してみた使用感をまとめます。

まずテクスチャですが、一般的なクリームと大きな違いはありません。硬すぎず柔らかすぎずですが、印象としてはやや固めで「伸ばしにくい」タイプです。僕なりにいろいろ試した結果、ポイント置きしてから薄く伸ばすのがベストでした。厚めに塗ると全顔に均等に広げにくく、また化粧水で肌が濡れている状態だと逆に滑ってしまうので、朝は化粧水を省き、夜は化粧水が落ち着いてから塗布するのが良いようです。

途中からは「固めの美容液に混ぜて使う」というアレンジも取り入れました。朝は鎮静系、夜はレチノールと組み合わせて塗布。その上から軽めの保湿クリームを重ねるとちょうど良い仕上がりでした。夏場など湿度が高い時期は、保湿クリームを重ねなくても十分保湿力を感じられると思います。

気になったのは「香り」です。インド製コスメにありがちなのか、香りがかなり強め。伊勢丹1階のコスメフロアのような華やかな香りなので、女性には好まれるかもしれませんが、男性は少し使いづらさを感じるかもしれません。

肝心の効果についてですが、1週間程度では実感は難しいです。そもそもこのクリームは「肌を白くする」のではなく、メラニン生成を抑制してシミができにくい状態をキープするのが主な目的。そのため、効果を感じるには長期的な継続が必要です。僕自身はインケアを重視しているので、おそらく1本使い切っても「劇的な変化」というより「予防的な実感」が中心になるだろうと考えています。

最近はスキンケア自体をシンプルにしていて、その分、信頼できる成分や背景を持った製品を選ぶようにしています。インドの製薬会社が手がけているという安心感は、まさに「選ぶ理由」になるポイントだと感じました。

1本をしっかり使い終えたタイミングで、あらためて経過を加筆したいと思います。

まとめ

Healing Pharma(ヒーリングファーマ)のエイジファイン®クリームは、「ペプチド×美白」アプローチを軸にした製薬会社ならではのメディカルコスメです。使用感はやや固めで伸ばし方に工夫が必要ですが、保湿力は十分でレチノールなどの美容液との相性も良好でした。

強めの香りや即効性のなさは好みが分かれる部分ですが、目的は「肌を白くする」ことではなくシミを作らせにくくする予防ケア。長期的に使うことで本領を発揮する製品だと感じます。

インケアをベースにしつつ、外ケアの“1割”を最大化したい人にとって、信頼できる選択肢になるでしょう↓↓↓

商品ページ(ユニドラ)

ユニドラ 10%OFFクーポンコード→UDXXKFS4

iHerbで「美白クリーム」を検索

Amazon.co.jpで「美白クリーム」を検索

楽天市場で「美白クリーム」を検索

以上です。

Byさちお

※尚、こちらはあくまで個人的な感想です。商品のご使用やご購入に関しては、自己責任でご判断いただきますようお願いします。

この記事を書いた人

ブログ24年/美容15年/育毛研究13年/ゆる筋トレ5年/46歳/東京/独身/テレビ出演7回/雑誌掲載7回